ENQUÊTE | Entre une baisse de leurs audiences et une confiance des consommateurs en berne, les médias dits « traditionnels » traversent une période compliquée. La démocratie peut-elle fonctionner sans informations avérées? Et, si non, quelles solutions existent pour remonter la pente?

Par Loïc Marchand

« Si vous regardez la télévision maintenant vous risquez de douter. Mais dites-vous que les médias ne sont pas là pour vous informer, mais pour vous former. »

Léonard, Raphaël et Pépito, les trois animateurs des DéQodeurs, une émission diffusée sur Twitch, commentent en direct l’investiture du nouveau président Joe Biden, le 20 janvier dernier.

Comme rapporté par un journaliste du titre français Le Monde, spectateur de l’émission, le trio se revendique fièrement du mouvement complotiste QAnon, mouvement né au Etats-Unis. Ils prédisent un coup d’Etat pro-Donald Trump, président républicain sortant et battu, à l’occasion de la prise de pouvoir du démocrate.

Ledit soulèvement n’aura pas lieu. Mais pourquoi en étaient-ils convaincus? D’où sortaient-ils cette certitude? Le Monde, Le Figaro, Libération ou encore l’Agence France-Presse (AFP), une agence de presse mondiale? Rien de tout ça. Leur informateur se prénomme « Q », une personne « haut placée », dont les messages ne sont pas intelligibles par le commun des mortels.

Indigence en hausse, confiance en baisse

Ces caractéristiques correspondent au phénomène dit des « indigents médiatiques ». Pour l’Université de Zurich, créatrice du terme, ces personnes, sans être forcément complotistes, « utilisent les médias d’information (réd: les médias dits « traditionnels », tels que les journaux, la télévision ou encore la radio) nettement en dessous de la moyenne (par rapport à tous les autres groupes d’utilisateurs) et courent donc un risque plus élevé de sous-approvisionnement en informations. »

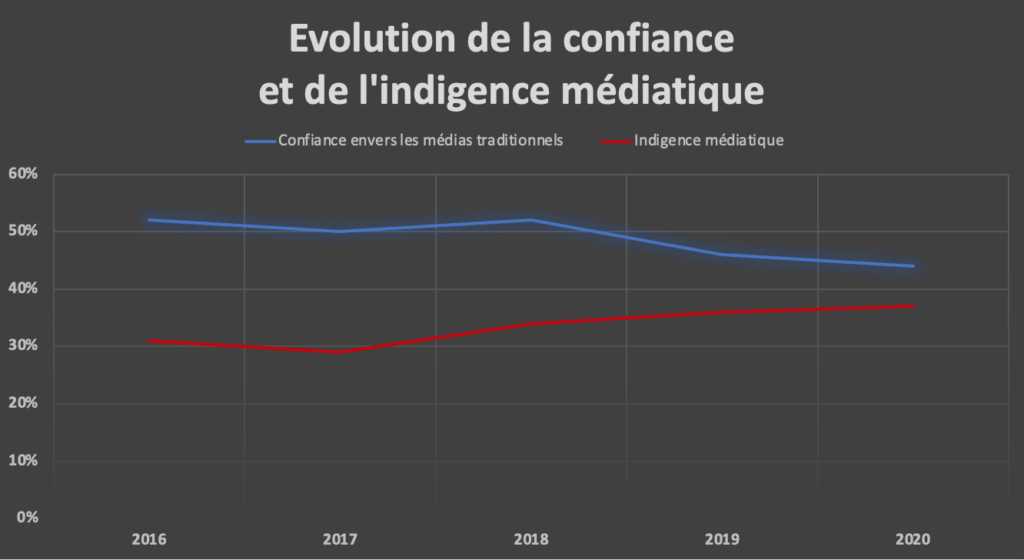

L’université s’intéresse à ce phénomène depuis 2009. En dix ans, le taux de la population concerné est en augmentation, de 21% à 37% en 2020. Un indigent médiatique sur deux serait un jeune âgé entre 16 et 29 ans.

Dans un pays comme la Suisse, où le peuple est amené à se prononcer quatre ou cinq fois par an, appartenir à la catégorie des indigents médiatiques n’est pas la meilleure des préparations. Christian Georges, collaborateur scientifique au sein de la Conférence intercantonale de l’instruction publique de la Suisse romande et du Tessin (CIIP)

Ce dernier point préoccupe Christian Georges, collaborateur scientifique au sein de la Conférence intercantonale de l’instruction publique de la Suisse romande et du Tessin (CIIP): « Dans un pays comme la Suisse, où le peuple est amené à se prononcer quatre ou cinq fois par an, appartenir à cette catégorie n’est pas la meilleure des préparations. »

A l’inverse, la confiance accordée aux médias traditionnels s’effrite petit à petit. D’après l’étude annuelle sur la qualité des médias de l’Agence de presse internationale Reuters, la crédibilité accordée aux entreprises d’information diminue en Suisse depuis plusieurs années (44% en 2020 contre 52% quatre ans plus tôt).

L’évolution de la confiance et de l’indigence médiatique en Suisse. Sources: Reuters et Université de Zurich

A tel point que la Commission fédérale des médias s’attend ces prochaines années à ce que « l’acceptation du journalisme en tant que prestation démocratique et sociale, ainsi que la confiance qui lui est accordée, continuera à se détériorer », écrit-elle dans son rapport sur la perspective des médias, paru en avril l’année passée.

Une question semble alors être légitime: la démocratie peut-elle se passer d’informations vérifiées et analysées par des professionnels? Les journalistes et les médias traditionnels ne seraient-ils pas devenus un poids pour la société telle qu’on l’a connaît?

La position des journalistes professionnels remis en cause

Aux Etats-Unis, l’étude Dead Newspapers and Citizens’ Civic Engagement, soit Journaux morts et engagement civique des citoyens en français, publiée en 2014, soutient que l’information et la démocratie vont de pair.

S’appuyant sur l’exemple de Denver et Seattle, deux villes américaines touchées par la disparition début 2009 de leur journal local, respectivement le Rocky Mountain News et le Seattle Post-Intelligencer, le travail montre qu’une partie « significative de la population s’est désintéressée » de la vie civique dès les mois suivants.

« Ce déclin ne se reproduit pas systématiquement dans les autres villes étudiées, même si l’on tient compte de plusieurs autres explications possibles », note son auteur Lee Shaker.

L’explosion des nouveaux supports remet en question les médias traditionnels. Nathalie Pignard-Cheynel, directrice de l’Académie du journalisme et des médias (AJM), à Neuchâtel.

« La démocratie a besoin des médias organisés et non d’informations fragmentées comme aujourd’hui », avance Patrick-Yves Badillo, fondateur et directeur de Medi@lab-Genève, un institut dédié à l’enseignement et à la recherche en lien avec les médias.

Un monde sans journaliste professionnel, « c’est un peu comme si une compagnie aérienne regardait un tiers de ses avions s’écraser et arrivait à la conclusion que ‘les pilotes apprendront bien un jour à maîtriser leur engin’ », image le professeur de l’Université de Genève.

« Avant, on était la Bible », lâche de son côté Nicolas Willemin, ancien rédacteur en chef de L’Express-Impartial, devenu ArcInfo en janvier 2018, à Neuchâtel. « Il y avait la radio, la télévision, des journaux et c’est tout. Aujourd’hui, les gens se perdent au milieu de sources diverses et variées. Ils sont davantage informés. Chaque décision est contestée. »

Une journaliste de l’Agence télégraphique suisse (ATS), l’agence de presse helvétique, brandit une pancarte lors d’une manifestation à Berne, le 5 mars 2018. Il est écrit, en allemand: « Pas de faits, pas de démocratie. » Photo: Keystone

« L’explosion des nouveaux supports remet en question les médias traditionnels », estime quant à elle Nathalie Pignard-Cheynel, directrice de l’Académie du journalisme et des médias (AJM), à Neuchâtel.

« Les réseaux sociaux ont apporté une horizontalité, un pluralisme et une multiplication des prises de paroles », reprend-elle. « C’est une très bonne chose pour la démocratie. Cependant, on voit apparaître des groupes, des opinions à qui on ne donnait pas la parole auparavant. Cette prise de conscience est venue renforcer l’idée que les médias occultent volontairement certains sujets. »

« Une fois qu’on dispose d’informations factuelles, on peut débattre sur les décisions prises », argumente Christian Georges. « Mais lorsqu’il n’y a pas, au minimum, un socle commun d’informations, ça devient très compliqué. L’érosion des fréquentations des médias établis, la fragmentation des informations et les bulles de filtre créées par les groupes sur les réseaux sociaux… Tous ses éléments réduisent encore davantage ledit socle. Le discours selon lequel la démocratie ne profite qu’à une certaine élite gagne du terrain. »

Indigents ou différents?

« Ce n’est pas la qualité des médias qui a changé, mais le regard et l’exigence des gens », affirme Nicolas Willemin, également auteur du livre Médias suisses, le virage numérique. Docteur en science de la communication à l’Université de Genève, Philippe Amez-Droz parle d’un « éloignement de l’information telle qu’elle était agencée. C’est aussi et surtout une opportunité de réfléchir à la manière dont on produit l’information et ce que nous estimons être des médias. »

« D’où cette interrogation: les indigents médiatiques le sont-ils vraiment?», demande Philippe Amez-Droz. « Le terme est injurieux par rapport aux changements d’usage. » On ne parle plus alors d’indigence, mais de différence.

« La qualité ne se résume pas au service public, Le Temps ou encore la NZZ am Sonntag« , poursuit Philippe Amez-Droz. Cette part de la population « n’est pas nécessiteuse, comme le veut la définition du dictionnaire Le Larousse. Elle a d’autres habitudes de consommer l’information. »

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=0hizRU1BoTU[/embedyt]Le docteur s’appuie sur les exemples de Watson, un site d’information alémanique lancé en 2014 et présent en Suisse romande depuis le 21 mars, ou encore de Tataki, un média rattaché à la Radio télévision suisse (RTS).

Ceux-ci gardent « un intérêt pour l’information », affirme Amélie Boguet, responsable des nouvelles plateformes de l’actualité à la RTS. « A condition qu’elle s’adresse à elle avec son langage et qu’il y ait une très forte prépondérance de l’image et de la vidéo. »

En d’autres termes, « ce ne sont pas les jeunes qui ne sont plus intéressés par les informations, mais les informations qui n’arrivent plus à atteindre les jeunes. »

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=ZmekRSbOooI[/embedyt]« La RTS traîne une image poussiéreuse », confirme Manon Bornand, cheffe de projet à Tataki. Cette plateforme, créée en septembre 2017, cible un public précis: les adolescents et les jeunes adultes de 16 à 29 ans. Aujourd’hui, elle s’approche des 400 000 abonnés sur l’ensemble de ses réseaux sociaux.

En France, des chaînes informatives, telles que Konbini et HugoDécrypte, fonctionnent également à plein régime. Ainsi, depuis leur création en août 2006 et novembre 2015 respectivement, leurs chaînes YouTube collectionnent à elles seules plus de 700 millions de vues.

Le journalisme de solution, est-ce la solution?

Comment expliquer le succès de ces médias auprès de leur audience? « Si l’information, le fond, est béton, la forme se veut plus décontractée, plus accessible », commente Amélie Boguet. Par contre, pas question de parler de « journalistes ». On préfère le terme « créateurs de contenus ». « Nous désacralisons les personnes à l’antenne. Ce n’est pas grave si une mèche dépasse. »

Une « proximité et une confiance naturelles » se créent alors, affirme Manon Bornand. « Notre équipe a le même âge que notre public. On ne doit pas faire d’effort particulier pour comprendre ce que cette génération souhaite. Cette marque est faite par des jeunes, pour des jeunes.»

Au-delà d’une proximité avec son public, le journalisme « doit chercher des réponses aux problèmes de la société et non pas seulement les dénoncer », selon Nathalie Pignard-Cheynel. « Un journaliste doit s’engager. Je ne parle pas d’être militant, mais d’avoir un rôle actif. Les médias ne peuvent plus jouer un simple rôle de transmetteur de l’information. » Cette pratique porte un nom: le journalisme de solution.

Le mouvement Balance ton taudis, amorcé par La Marseillaise, un journal phocéen, « est un exemple à suivre » certifie la directrice de l’AJM. A la suite de l’effondrement de plusieurs logements coûtant la vie à neuf personnes à Marseille, en novembre 2018, « le quotidien a identifié un problème majeur de la population, l’a empoigné et a ensuite cherché des solutions avec la complicité de la population. »

Ce cri d’alarme et cette recherche de réponses sont le résultat d’un ras-le-bol. « Nous dénoncions ponctuellement les drames du logement à Marseille, mais sans que cela ne change quoi que ce soit », explique Léo Purguette, directeur éditorial de La Marseillaise. « Cet effondrement n’était pas un cas isolé, mais l’aboutissement d’un système protégeant des propriétaires malhonnêtes. »

La une de La Marseillaise, quatre jours après le drame de la rue d’Aubagne. Photo: La Marseillaise

Pour appeler la municipalité « à assumer ses responsabilités », La Marseillaise a souhaité donner la parole aux victimes de ses habitats indignes. Ainsi naquit le hashtag #BalanceTonTaudis. Rapidement, les réseaux sociaux ont été submergés par un flot ininterrompu de photos et de témoignages.

« Nous voulions que la honte change de camp », assène Léo Purguette. Des débats ont par la suite été également organisés dans la salle des rotatives avec les différents partis afin de trouver une issue à cette crise.

Depuis, plus de 3000 personnes ont été relogées. Fort de ce chiffre, le directeur éditorial en est convaincu: « L’affaire n’aurait pas évolué aussi rapidement sans cet acte citoyen. Les témoignages de la population, au travers du hashtag, ont donné une autre échelle au problème. »

Une valeur refuge en temps de crise

La réputation du journal a pris l’ascenseur. « On a senti une forme de reconnaissance de la part du public », témoigne Léo Purguette. Une preuve? Les journalistes du quotidien marseillais « ont été épargnés » par le mouvement des gilets jaunes, pourtant régulièrement remontés envers les représentants des médias. Leurs confrères de La Provence n’ont, par exemple, pas pu en dire autant.

Les médias semblent tirer leur épingle du jeu lors de crises sociales majeures. Telle une valeur refuge, les professionnels de la presse traditionnelle ont reçu un coup de fouet à l’occasion de la première vague de coronavirus au printemps 2020.

La consommation des médias donne une certaine forme de confiance durant les périodes de crise. Nicolas Willemin, auteur du livre Médias suisses, le virage numérique

D’après une étude de Publicom, une entreprise spécialisée dans la recherche pour les médias, 54% des sondés ont accordé davantage d’importance à la télévision. 37% pour les radios et chaînes locales, puis respectivement 27 et 26% pour les réseaux sociaux et la presse écrite.

« La consommation des médias donne une certaine forme de confiance durant les périodes de crise », estime Nicolas Willemin. Un sondage conduit par ArcInfo en juin passé relève que 88% de plus de 2000 répondants ont été satisfaits par le travail du quotidien neuchâtelois.

Les journalistes ne sont pas pour autant sortis d’affaire. Beaucoup d’autres questions se posent, notamment au niveau de l’éducation à l’école ou encore du financement de leurs activités. L’information doit-elle avoir un coût ou est-ce un bien public? A ce stade, bien malin est celui qui peut prédire l’avenir des médias.

S’adapter, se rapprocher, s’engager, s’interroger… Les chemins à explorer sont multiples. Une certitude se détache toutefois: une démocratie ne peut pas fonctionner sans faits.

→ Afin de poursuivre sa lecture:

- Article du journal français Le Monde: «Si rien ne se passe, on va passer pour des cons»: comment une chaîne complotiste QAnon a vécu l’investiture de Joe Biden

- Etude de l’Université de Zurich: Annuaire 2020: La qualité des médias, principales conclusions

- Etude de l’agence de presse internationale Reuters: Rapport 2020 sur la situation des médias dans le monde

- Rapport de la Commission fédérale des médias: Rapport sur la perspective des médias en Suisse

- Etude de Lee Shaker, Docteur en communication politique et médias de masse: Dead Newspapers and Citizens’ Civic Engagement

- Article du journal français La Marseillaise: #BalanceTonTaudis! Les mal-logés ont la parole

- Etude de Publicom relaté par le journal valaisan Le Nouvelliste: Coronavirus: les médias ont gagné en importance pendant la pandémie

- Article du journal neuchâtelois ArcInfo: Six chiffres pour comprendre «ArcInfo» au temps du Covid-19