Souvent encensée pour ses paysages pittoresques, la Suisse est un pays qui, derrière ses apparences idylliques, fait face à des enjeux cruciaux en matière de préservation de sa biodiversité. Elle se classe dernière en Europe dans ce domaine.

Plus de la moitié des poissons en Suisse figurent sur la liste des espèces menacées ou vulnérables. 43 des 66 espèces ont été placées sur liste rouge en 2022, selon l’Office Fédéral de l’environnement (OFEV). Sur les 43 espèces de la liste rouge, 15 se retrouvent « en danger critique d’extinction », 8 sont « en danger » et 9 ont disparu.

Les amphibiens ; principales victimes de la perte de biodiversité

En Suisse, ce sont les milieux marécageux et aquatiques qui contiennent le plus grand nombre d’espèces menacées ou éteintes. La rainette verte est un exemple d’amphibien qui est en danger d’extinction. Il y a un siècle, cette espèce était présente dans la majorité des marais du Plateau suisse. « La grande partie des marais ont disparu et aujourd’hui, il ne reste plus qu’une seule rainette à Aubonne et une sur la rive sud du lac de Neuchâtel », déclare Jérôme Pellet, spécialiste des milieux aquatiques à l’Université de Lausanne.

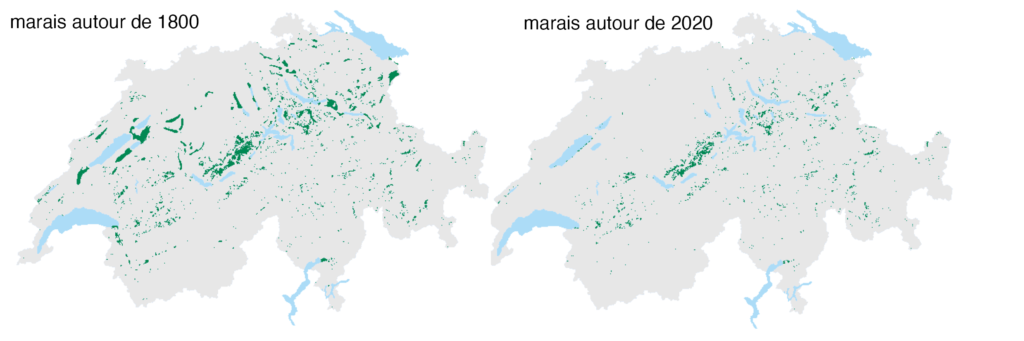

Le consensus scientifique est clair, la santé des écosystèmes aquatiques est désastreuse. « Presque tous les groupes d’espèces sont menacés, mais les trois quarts des reptiles et amphibiens sont sur la liste rouge », affirme Sarah Pearson-Perret, secrétaire francophone de Pro Natura. La cause d’un tel phénomène est simple : 90% de zones humides et zones aquatiques ont disparu en deux siècles. « C’est tristement simple : on enlève des étangs, il n’y a plus de grenouille », ajoute Jérôme Pellet.

CARTE – 90 % des marais de Suisse ont été détruits en deux siècles.

La santé du lac Léman inquiète

Le drainage des marais est l’une des causes de la disparition de certaines espèces animales, mais ce n’est pas la seule. La pollution de certains lacs suisses préoccupe de nombreux scientifiques. En effet, les deux tiers des poissons en Suisse sont soit en danger, soit vulnérables ou ont disparu. Parmi les espèces dont la situation est la plus critique figure la truite lacustre du lac Léman. Concernant les effectifs en baisse de certaines truites par exemple, les experts invoquent l’habitat réduit et le réchauffement des eaux et la présence des microplastiques.

À l’École Polytechnique Fédérale de Lausanne, un comité de scientifique s’est penché sur le sujet. Pour Florian Breider, professeur à l’EPFL et membre du comité de recherche, les microplastiques sont particulièrement néfastes pour certaines espèces de poissons. Ces derniers sont victimes d’étouffements et de contamination notamment à cause des perturbateurs endocriniens présents dans le plastique.

VIDEO – Florien Breider, professeur à l’EPFL, analyse l’impact des microplastiques sur les écosystèmes du lac Léman.

Le constat a de quoi inquiéter, puisqu’il s’avère qu’une cinquantaine de tonnes de plastiques de différents types viendraient polluer chaque année le lac Léman et qu’une grande partie serait piégée dans le lac, mettant en danger toute la chaîne alimentaire.

OceanEye est une association non lucrative basée à Genève qui étudie les effets des microplastiques sur la faune piscicole. Selon eux le lac Léman présente un taux de pollution aussi élevé que celui des océans. Les 50 tonnes de plastiques déversées chaque année dans le lac représentent l’équivalent du poids de 70 vaches.

VIDEO – Le lac Léman présente un taux de pollution aux microplastiques comparable aux océans.

Les zones alluviales et aquatiques ne sont pas les seuls espaces suisses qui sont menacés. De manière plus générale, c’est toute la chaîne du vivant et notamment les oiseaux et les insectes qui sont en danger.

Au moins 50% des espèces du pays menacées

Actuellement, « c’est presque 50% des espèces recensées du pays qui sont potentiellement menacées ». Cette phrase, c’est Antoine Guisan, spécialiste de biodiversité et professeur en faculté de géoscience à l’Université de Lausanne qui l’affirme. Le pourcentage d’espèces menacées suisses souligne une nouvelle fois le retard helvétique dans la préservation du vivant. Aucun pays en Europe ne présente une proportion d’espèces en danger aussi importante que la Suisse.

Le vanneau huppé figure sur la liste des espèces potentiellement menacées. ©BirdLife/Michael Gerber

Une des espèces touchées par ce phénomène est l’abeille. François Saucy, président de la Société romande d’apiculture, a des ruches depuis plus de quarante ans. Au cours des vingt dernières années, il constate des changements dans sa pratique d’apiculteur. « Aujourd’hui, je ne vois que des prairies artificielles, qui ne contiennent plus aucune fleur. Les abeilles ne se nourrissent plus aussi facilement qu’avant ». 45% des espèces d’abeilles sont aujourd’hui considérées comme menacées. Inquiet pour l’avenir de sa pratique, François Saucy avoue qu’il « est devenu très compliqué d’avoir des ruches en Suisse ».

Comment comprendre la situation précaire en matière de biodiversité et sur quels la Suisse la est-elle qualifiée de lanterne rouge ? Pour le représentant romand chez BirdLife, François Turrian, la raison est simple : « la Suisse n’a pas assez de zones de protection réservées à la nature, que 10% par apport aux 30% recommandés par les scientifiques ».

AUDIO – François Turrian, représentant romand chez BirdLife, demande d’augmenter les zones de protection suisses

Les zones de protection sont insuffisantes en Suisse

Du 7 au 19 décembre 2022 s’est déroulée la conférence des Nations Unies sur la diversité biologique à Montréal (COP15). L’un des objectifs de la Suisse dans ce nouveau cadre mondial est d’attribuer 30% de sa superficie en zone de protection pour la biodiversité. Le critère des aires de protection n’est pas anodin puisqu’il est repris par la Confédération, comme un curseur fondamental pour consolider un engagement sérieux en matière de diversité biologique.

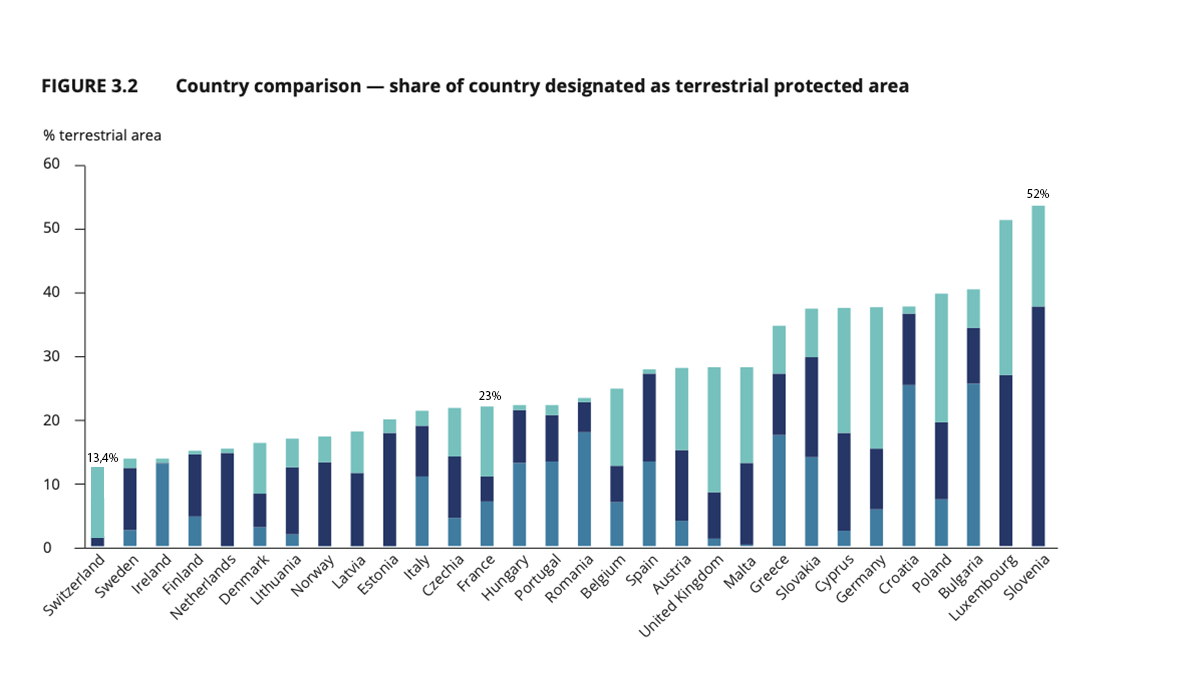

Les zones de protection sont des espaces géographiques clairement définis, reconnus consacrés et gérés, par tout moyen efficace afin d’assurer à long terme la conservation de la nature. Selon l’OFEV « en 2022, 13,4 % de la surface du pays est affecté à la biodiversité ». Sur ce critère, la Suisse, se situe en bas du classement des pays européens. Le dernier rapport de l’Agence européenne pour l’environnement, dont la Suisse est membre, le confirme.

TABLEAU – La Suisse présente le taux de zones de protection le plus faible d’Europe avec 13,4%, contre 23% pour la France et 52% pour la Slovénie.

Source : Agence européenne pour l’environnement

Les zones de protection sont importantes dans la participation à la protection, car elles sont en lien direct avec la préservation de certaines espèces. Ceci étant dit, comment comprendre que la Suisse ne dédie pas assez d’espace à ses zones de protection ?

Un pays qui manque de place

La cause principale des dégradations en matière de biodiversité est liée à la forte concurrence des espaces dans un petit pays. En plaine, par exemple, les activités agricoles prennent une place plus importante que certains des pays voisins. 36 % de l’espace de la Suisse est consacré à l’agriculture, contre 25 % en Autriche et 8% en Suède.

Le manque de place destinée aux activités agricoles engendre une forte concentration des activités agraires sur un espace restreint. Ce phénomène a pour conséquence de nuire considérablement à la biodiversité établie dans ces zones.

Ce phénomène influe directement sur la disparition des 60 % des espèces d’insectes suisses. Et le recul des populations d’ insectes impacte les espèces d’oiseaux. Concrètement, l’alouette des champs, la caille des blés et le râle des genêts sont sur le point de disparaitre. C’est leur chaine alimentaire qui disparaît. De plus, elles sont directement victimes des activités agricoles comme les machines, explique Laurent Vallotton, ornithologue au musée d’histoire naturelle de Genève. « Certaines espèces se font régulièrement broyer par les faucheuses, alors que certains adultes se font couper les pattes en décollant trop tard ».

AUDIO – Laurent Vallotton, ornithologue, nous parle d’une espèce particulière ; la pie-grièche écorcheur

L’agriculture intensive pointée du doigt

L’utilisation de produits phytosanitaires dans l’agriculture a été largement critiquée par les défenseurs de la biodiversité. Les pesticides représentent une grande partie du problème, car ils tuent les insectes dont se nourrissent les oiseaux. Entre 2008 et 2016, 2’200 tonnes de pesticides ont été vendues chaque année en Suisse. Juri Auderset, historien des pesticides, affirme que la Suisse peine à sortir de sa dépendance des produits phytosanitaires.

AUDIO – Juri Auderset spécialisé sur les questions des pesticides, explique la dépendance aux pesticides du système agricole suisse.

Pour le président de BirdLife François Turrian, ces produits phytosanitaires ont une influence sur l’épanouissement des espèces d’oiseaux, car ce sont des « vrais tueurs d’insectes et pratiquement tous les oiseaux, à un moment donné de leur vie, se nourrissent d’insectes. Sans insectes, il n’y a aucun avenir pour les oiseaux non plus ».

L’extinction de la Pie-grièche écorcheur est imminente en Suisse. ©BirdLife/Patrick Donini

L’utilisation des pesticides est un élément qui permet d’expliquer la réduction drastique des populations d’oiseaux en Suisse. Seulement, interdire ces produits n’est pas si simple. L’autorité politique en a bien pris conscience en tentant de réduire voire à exclure cette pratique. L’OFEV a instauré un plan de réduction des pesticides datant de 1997.

Pierre Fonjallaz, député Vert au Grand Conseil vaudois et vigneron en biodynamie, affirme voir une scission politique sur le sujet : « d’un côté, on voit une attitude paysanne qui souhaite innover et répondre aux enjeux écologiques contemporains. Et d’un autre côté, c’est la production. Et c’est souvent encore une situation conflictuelle ».

Comment comprendre le blocage politique présent depuis plus de vingt ans malgré les bonnes intentions en faveur de la biodiversité ?

Le poids important des lobbies suisses

Les blocages politiques au niveau législatif semblent être une piste pour comprendre le manque d’investissement helvétique en matière de biodiversité. Pour André Mach, spécialiste des élites et des lobbies à l’Université de Lausanne, « la Suisse est l’un des pays où l’influence des groupes d’intérêts est la plus importante en Europe ». Pour lui, la présence particulièrement forte de certains groupes d’intérêts au sein de l’hémicycle a « sans doute, freiné l’adoption de mesures dans le domaine de santé publique ou de l’environnement ». Cet argument revient très souvent dans le discours des scientifiques et des associations.

François Yerly-Brault, chef de projet au lobby environnemental Politik Werkstatt, témoigne de ce phénomène. La Politique agricole 2022 (PA22+), pour laquelle il a travaillé en tant que lobbyiste écologique, a été gelée par le Parlement. Les raisons de cet abandon reposent sur « des restrictions excessives pour l’Union suisse des paysans, qui trouve que cette politique agricole est un scandale ». Appliquer un plan d’action pour préserver la biodiversité, c’est consentir à mettre en place certaines restrictions. Ce sont des contraintes notamment pour l’agriculture, la construction et les entreprises phytosanitaires. Et les blocages sont là.

La conseillère nationale verte Delphine Klopfenstein Broggini admet que les lents processus parlementaires helvétiques et la forte présence de lobbies conservateurs « empêchent d’avancer sur certains dossiers écologiques ». Pour la conseillère nationale genevoise « du moment qu’il y a une représentation d’intérêt trop influente, c’est logique que les choses trainent ».

Si la situation politique semble bloquée, y a-t-il tout de même des solutions pour renverser la balance en matière de protection de la biodiversité ?

Une solution ; aménager des espaces verts

Afin de réduire le nombre d’espèces menacées une seule solution subsiste ; augmenter la surface de nos zones de protection. François Turrian représentant romand chez BirdLife, demande à la Confédération d’en faire plus sur ce sujet.

AUDIO – François Turrian encourage la création de biotopes

La Suisse dispose d’une base scientifique suffisante pour avancer dans cette direction. Cependant, il n’existe toujours aucune base juridique pour leur mise en œuvre.

Une initiative populaire en ce sens a été déposée et sera votée en 2024. Le Conseil fédéral a déjà développé un contre-projet qui, bien que moins ambitieux, reste un compromis important pour de nouvelles actions. Ce projet d’opposition bénéficie déjà d’un large soutien parmi l’opinion publique, de nombreuses organisations non gouvernementales et divers comités politiques. Le Parlement prendra bientôt la décision de soumettre la question à un référendum.

On peut espérer que le Conseil des États fasse le bon choix et entre en matière sur ce contre-projet, pour pouvoir prendre des mesures rapidement en faveur de la biodiversité et ne plus être bon dernier d’Europe dans la préservation du vivant.

Texte : Nicolas Vos

Multimédia : Lena Vulliamy et Nicolas Vos

Photo de une : ©Franck Vassen